|

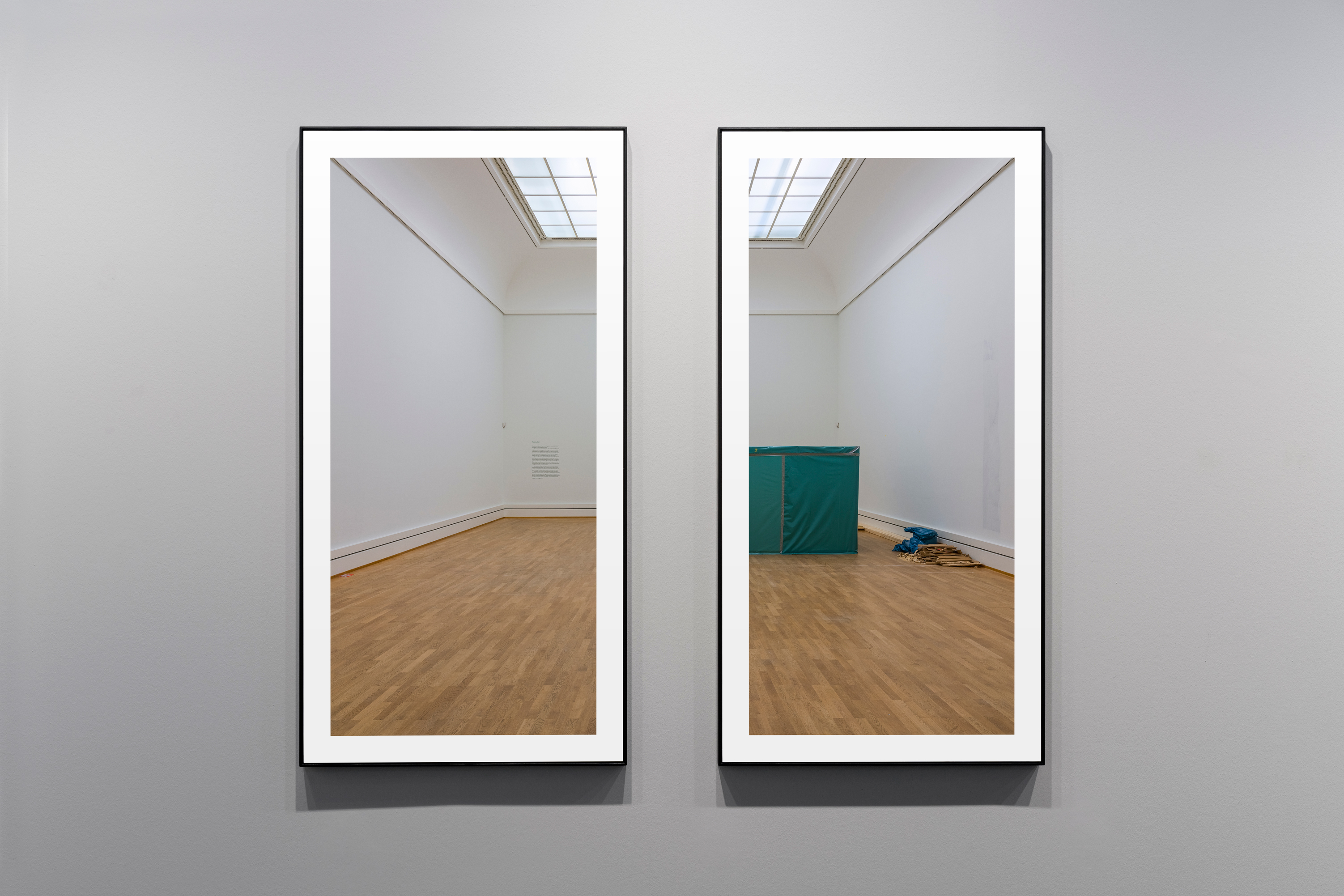

Exhibition view: Niklas Goldbach: DRIFT, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe at ZKM, 2025

Drift is a series of photographic diptychs exploring themes of representation, loss, absence and memory. During post-production, the landscape-format photographs are cut and their centres are removed. The resulting fragments are then framed separately and presented side by side to form a diptych revolving around a void. These divided and displaced photographs create an incision through space, image, and time – leaving an empty space at the centre of representation.

Die fotografischen Diptychen der Serie Drift untersuchen Fragen von Repräsentation und Verlust, Abwesenheit und Erinnerung. Die ursprünglich querformatigen Fotografien werden in der Bildbearbeitung zerschnitten und ihrer Mitte entnommen. Die verbleibenden Fragmente werden separat gerahmt und nebeneinander präsentiert – es entsteht ein Diptychon um eine Leerstelle. Die geteilten und um ihre Einheit gebrachten Fotografien markieren einen Schnitt durch Raum, Bild und Zeit - und hinterlassen eine Leerstelle im Zentrum der Repäsentation.

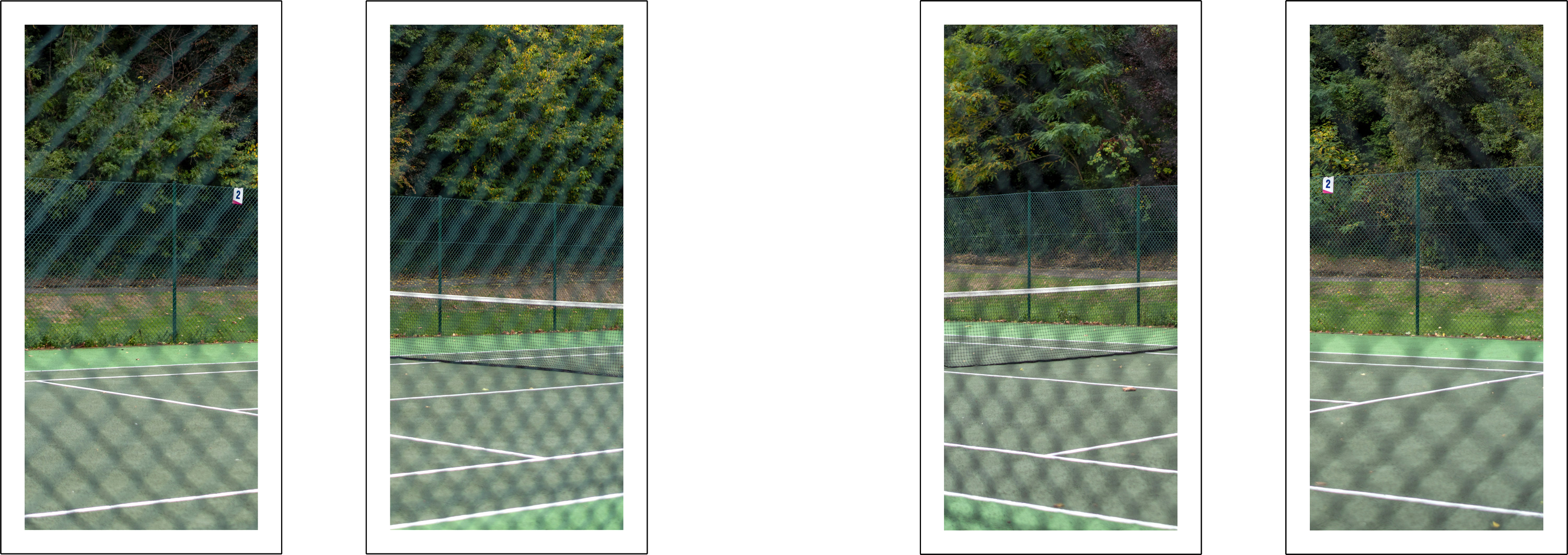

DRIFT (Maryon Park), 2025

Tap for gallery view.

Installation with two diptychs, digital pigment prints on Photo Archive Paper, mounted on Alu-Dibond, each 118.3 x 60 cm, framed with floating frame Diptych size: 120 x 140 cm (incl. 17 cm spacing) / Installation Size: 120 x 340 cm

These photographs for Drift were taken at the tennis courts in Maryon Park, Greenwich, London – the setting of the final scene in Michelangelo Antonioni's 1966 film Blow-Up. The tennis court acts as a liminal space between reality and performance. At the end of the film, the protagonist, a photographer, watches a group of mimes play tennis without a ball. When the imaginary ball bounces over the fence, he picks it up and throws it back into play – a gesture of surrender, acceptance, and acknowledgement of the collapse of the distinction between reality and imagination. Taken through the fence, the photographs adopt the perspective of the mimes observing the game. Each image traces the geometry of the court, yet at its centre a segment is missing – the absent player, the invisible ball, the suspended action. Drift (Maryon Park) stages an event that never took place. Once the human drama has vanished, the court remains – a modernist diagram of order, control, and containment, transformed into a site of speculation, with blind spots at its centre.

Text: Niklas Goldbach

Diese Fotografien für Drift wurden auf den Tennisplätzen im Maryon Park in Greenwich, London, aufgenommen – dem Schauplatz der Schlussszene in Michelangelo Antonionis Film Blow-Up (1966). Die Tennisplätze fungieren darin als Schwellenraum zwischen Realität und Inszenierung. Am Ende des Films beobachtet der Protagonist, ein Fotograf, eine Gruppe von Pantomimen, die ohne Ball Tennis spielt. Als der imaginäre Ball über den Zaun springt, hebt er ihn auf und wirft ihn zurück ins Spiel – eine Geste der Kapitulation, der Akzeptanz und der Anerkennung des Zusammenbruchs der Grenze zwischen Realität und Fantasie. Die durch den Zaun aufgenommenen Fotografien adaptieren die Perspektive der Pantomimen, die das Spiel betrachten. Jede Aufnahme folgt der Geometrie des Platzes, doch in ihrer Mitte fehlt ein Teil – der abwesende Spieler, der unsichtbare Ball, die unterbrochene Handlung. Drift (Maryon Park) inszeniert ein Ereignis, das nie stattgefunden hat. Wenn das menschliche Drama verschwunden ist, bleibt der Platz zurück – ein modernistisches Diagramm von Ordnung, Kontrolle und Begrenzung, das sich in einen spekulativen Raum verwandelt, in dessen Zentrum blinde Flecken liegen.

Text: Niklas Goldbach

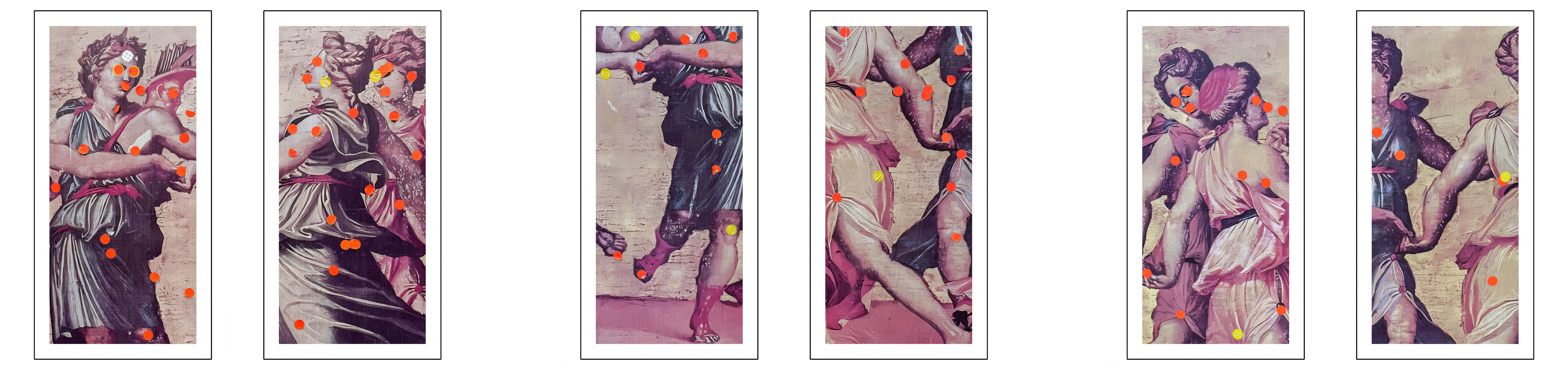

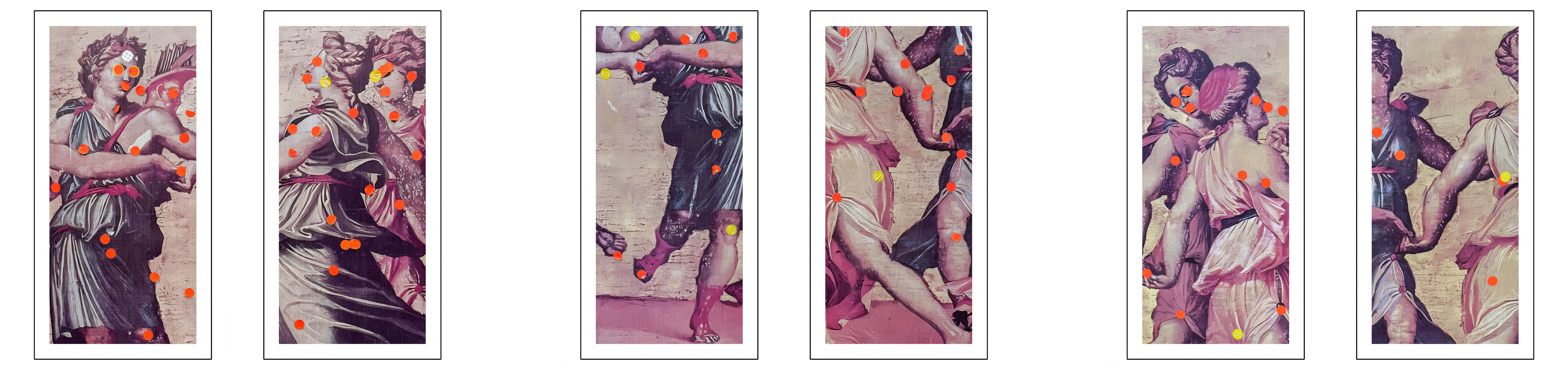

DRIFT (Apollo e le Muse I - III), 2024

Tap for gallery view

Series of 3 diptychs, digital pigment prints on Photo Archive Paper, mounted on Alu-Dibond, each 118.3 x 60 cm,

framed with floating frame. Diptych size: 120 x 140 cm (incl. 17 cm spacing)

(…) In Drift, emptiness is made prominent as a spatial and conceptual gap. Goldbach thereby connects both to emptiness as a topos of modernity (for example Yves Klein’s Le Vide, 1958) and to an altered notion of the image – an in situ conceived analytical painting that reflects on the relationship of the image as object to its frame, wall, and space (one might think of Robert Ryman). The series of Kunsthalle photographs belongs to a body of work that Goldbach began shortly before his visit to Karlsruhe. The method of intervening in the image was inspired by an observation: in front of the Berlin techno club Tresor, he discovered a modified reproduction of Baldassare Peruzzi’s Apollo and the Muses, a painting created around 1514–1523 and housed in the Palazzo Pitti in Florence, here used as the motif of an advertising banner. Visitors had chosen the image surface to dispose of the stickers used to cover their smartphone cameras during the night. The digital eye of potential publicity—or of one’s own remembrance—is sealed. The Muses dancing with the god of light were covered with spots of indeterminacy, created by the colourful stickers; some visitors had clearly placed their dots deliberately over the eyes, mouths, or ears of the figures. Goldbach photogr aphed, isolated, and amplified these gestures of omission and erasure—the deliberate acts of withholding (…).

Excerpt from: Kirsten Claudia Voigt, Void, Ars memoria and Liminal Space. Niklas Goldbach’s Drift and Arnold Stadler’s Die Welt war der Ort, wo wir uns in der Zeit verloren, catalogue essay on the occasion of the exhibition Niklas Goldbach. Drift, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe at ZKM, 05.07.–15.10.2025

(…) In Drift wird die Leere als Lücke installativ prominent gemacht. Goldbach knüpft dabei sowohl an die Leere als Topos der Moderne (etwa Yves Kleins Le Vide, 1958) als auch an einen veränderten Bildbegriff an, einer in situ gedachten analytischen Malerei, die das Verhältnis von Bild als Objekt zu Rahmen, Wand und Raum reflektiert (man denke an Robert Ryman). Die Serie der Kunsthallen-Bilder gehört zu einer Werkreihe, die Goldbach kurz vor seinem Besuch in Karlsruhe begann. Inspiriert wurde diese Methode des Eingriffs ins Bild durch eine Beobachtung. Vor dem Berliner Techno-Club Tresor entdeckte er eine modifizierte Reproduktion von Baldassare Peruzzis Apoll und die Musen, eines um 1514–1523 entstandenen Gemäldes, das im Palazzo Pitti in Florenz hängt und hier als Motiv eines Werbebanners diente. Besucher*innen hatten die Bildfläche ausgewählt, um nach durchtanzter Nacht beim Verlassen des Clubs jene Aufkleber loszuwerden, die dem Abkleben der Handy-Kameras dienen. Das digitale Auge der potenziellen Öffentlichkeit oder des eigenen Erinnerns wird verschlossen. Die im Reigen mit dem Lichtgott tanzenden Musen wurden durch die aufgeklebten Farbpunkte mit Unbestimmtheitsstellen übersät – wobei manche Besucher*innen offensichtlich ihre Buttons sehr gezielt auf Augen, Münder oder Ohren der Figuren applizierten. Goldbach fotografierte, separierte und potenzierte damit die Gesten der Auslassung, des Tilgens, die Unbestimmtheitsstellen (…).

Auszug aus:

Kirsten Claudia Voigt: Leerstelle, ars memoria und liminaler Raum. Niklas Goldbachs Drift und Arnold Stadlers Die Welt war der Ort, wo wir uns in der Zeit verloren, Katalogtext anlässlich der Ausstellung Niklas Goldbach. Drift, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe im ZKM, 05.07.–15.10.2025

DRIFT (Heide), 2024

Tap for gallery view

Series of 3 diptychs, digital pigment prints on Photo Archive Paper, mounted on Alu-Dibond, each 250 x 126,8 cm,

framed with floating frame (1,5 cm) / Diptych size: 253 x 289,6 cm (incl. 33 cm spacing)

(...) Shortly thereafter, another series of this type emerged, consisting of three portrait photographs of his mother in her youth. Niklas Goldbach had received the images from a cousin after the death of his mother, who had suffered from dementia and passed away in 2024—photographs previously unknown to him. They presumably show his mother in the year of the artist’s birth. With his method, Goldbach created here a double, deeply personal and incisive image of loss, of drifting away, of rupture, of the absence of memory. For memory was not only painfully absent in his mother’s final years, but also for the son, with regard to that period of his mother’s life which was preserved—yet inaccessible—in those photographs (…).

Excerpt from: Kirsten Claudia Voigt, Void, Ars memoria and Liminal Space. Niklas Goldbach’s Drift and Arnold Stadler’s Die Welt war der Ort, wo wir uns in der Zeit verloren, catalogue essay on the occasion of the exhibition Niklas Goldbach. Drift, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe at ZKM, 05.07.–15.10.2025

(...) Kurz darauf entstand eine weitere Werkserie dieses Typs aus drei Porträt-Fotografien seiner Mutter in jungen Jahren. Niklas Goldbach hatte die Bilder nach dem Tod seiner Mutter, die an Demenz erkrankt war und 2024 starb, von einer Cousine erhalten – ihm unbekannte Bilder. Sie zeigen die Mutter vermutlich im Jahr der Geburt des Künstlers. Goldbach schuf mit seiner Methode hier ein doppeltes, sehr persönliches und gravierendes Bild des Verlustes, des Abdriftens, des Einschnitts, der Absenz von Erinnerung. Denn die fehlte nicht nur der Mutter am Ende ihres Lebens schmerzlicher Weise gänzlich, sondern auch dem Sohn in Bezug auf jenen Lebensabschnitt der Mutter, der in jenen Fotos aufgehoben war (…).

Auszug aus: Kirsten Claudia Voigt: Leerstelle, ars memoria und liminaler Raum. Niklas Goldbachs Drift und Arnold Stadlers Die Welt war der Ort, wo wir uns in der Zeit verloren, Katalogtext anlässlich der Ausstellung Niklas Goldbach. Drift, Kunsthalle Karlsruhe im ZKM, 05.07.–15.10.2025

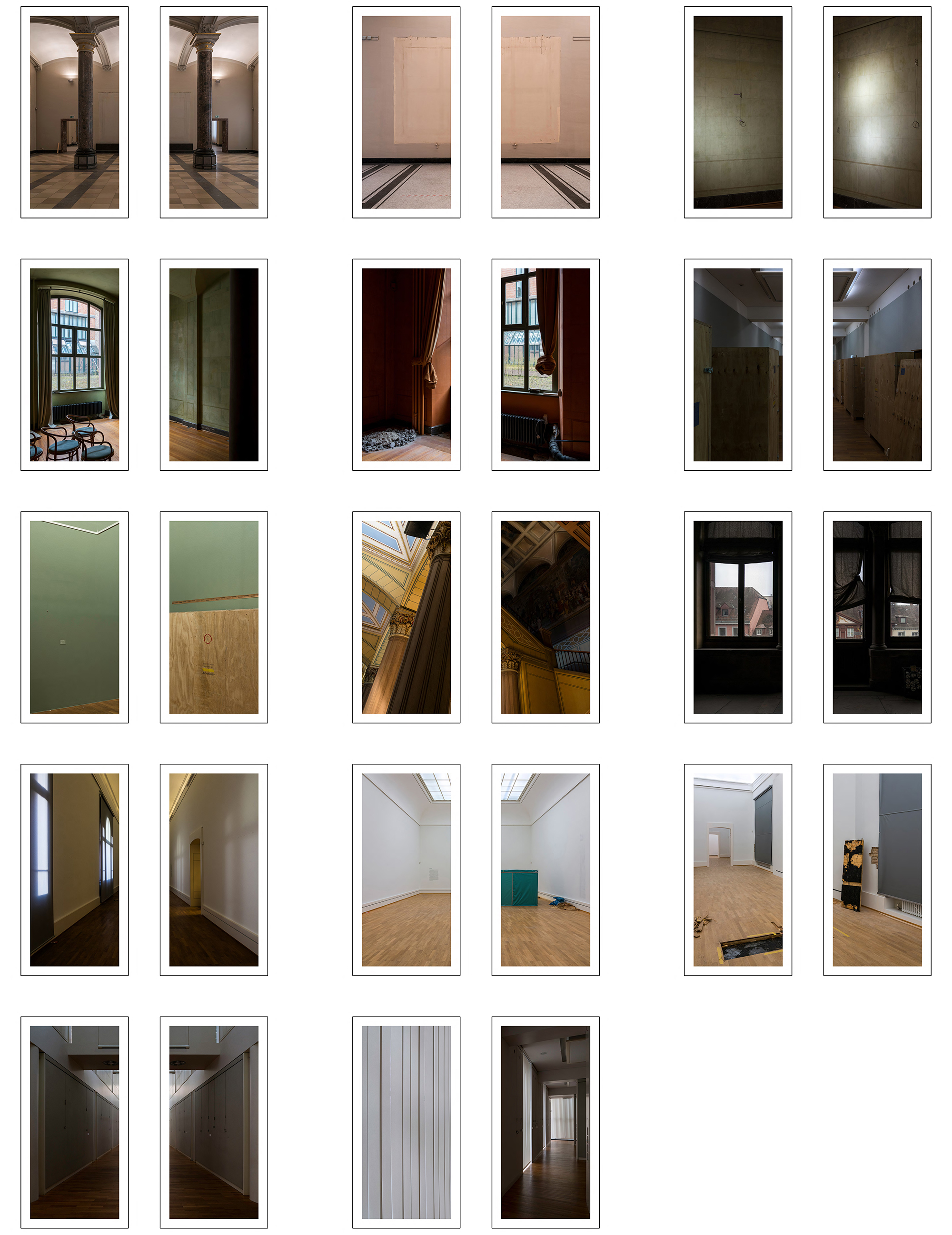

DRIFT (Kunsthalle Karlsruhe I - XIV)

Tap for gallery view

Series of 14 diptychs, digital pigment prints on Photo Archive Paper, mounted on Alu-Dibond, each 118.3 x 60 cm,

framed with floating frame

Diptych size: 120 x 140 cm (incl. 17 cm spacing)

The Berlin-based artist Niklas Goldbach vi sited the Kunsthalle in 2023, when all the art had already been cleared out: the almost broom-clean building stood ready for construction work and the handover to the building authorities of the state of Baden-Württemberg. These are the last photographs of the rooms, which had evolved over almost 200 years of history, captured just before the fundamental intervention in the building’s structure. Since its opening in 1846, the museum has undergone countless expansions, alterations, adaptations, destruction, reconstruction, and new construction (...)

Goldbach’s photographs trace this moment of upheaval, this in-between of times. He devotes himself to the layers of memory that gradually emerge like a palimpsest as the fabric of the building is exposed during the initial construction preparations. His focus rests on the building’s elegance, its inherent dignity — a dignity inevitably disturbed, even violated, by the work: for example, where floors were torn open for preliminary investigations into the structures and functions hidden within the house. Some images seem almost dystopian, such as the view from a window in one of the exhibition rooms onto the inner courtyard, now overgrown with wild plants — a sight that stands in striking contrast to the carefully conceived design, the sheer beauty, of the interiors, and in this juxtaposition evokes a rupture in mood. The abandoned chairs, arranged as if awaiting a performance with no actors, bear witness to the building’s solitude. Where once artworks testified to beauty and history, inspiring visitors, only empty spaces now remain, where the exhibition technology hangs forlorn and functionless. The sober gaze into the exhibition halls also reveals, to some extent, the overwhelming strategies of museums, which deploy a wide range of staging techniques to ignite enthusiasm for art. Here, however, all that remains is the high-quality architectural framework of the staging, emptied of both the object and its addressee.

The absence of art and people is all the more striking when compared to well-known photo series such as Candida Höfer’s from 2009, which shows a museum devoid of people yet fully operational, or Barbara Klemm’s from 2013–2014, which opens a window onto a bustling museum in full swing. One might almost feel a hint of melancholy — but that is not Goldbach’s approach. It is not sentimentality that interests him; rather, with a cool, analytical eye, he dissects what is present now. Part of this dismantling is that he deliberately refuses to let the photographs stand intact: through an artistic intervention, he removes their center, creating a gap between two equally sized halves that appear to drift apart — as the title of the work series Drift underscores. At the same time, these open spaces between the photos leave room for the viewer’s own imagination.

The rupture becomes more tangible once the gap is visible. “Mind the Gap!” rings in our ears — a call for attention at the platform’s edge. Niklas Goldbach’s photographs, together with Arnold Stadler’s essayistic contribution, rise from the underground of the construction site into the exhibition space of the ZKM, artistically reuniting the public and the art with the museum building — without denying the presence of this gap.

Frédéric Bußmann, Director Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. From the foreword of the catalogue accompanying the exhibition Niklas Goldbach. Drift, Mind the Gap Part 1 at the Staatliche Kunsthalle Karlsruhe at ZKM, 05.07.–15.10.2025

Der in Berlin lebende Künstler Niklas Goldbach besuchte die Kunsthalle 2023, als bereits die gesamte Kunst ausgeräumt war: Das fast besenreine Gebäude war für den Baubeginn zur Übergabe an die Bauverwaltung des Landes Baden-Württemberg vorbereitet worden. Es sind die letzten Aufnahmen der im Laufe von knapp 200 Jahren historisch gewachsenen Räume vor dem grundlegenden Eingriff in das Baugefüge. In dieser Zeit seit seiner Eröffnung 1846 hat das Museumsgebäude eine Vielzahl von Erweiterungen, von Veränderungen, Anpassungen und Zerstörungen, von Wiederaufbau und Neubau erlebt (…).

Dieser Situation des Umbruchs zwischen den Zeiten spürt Goldbach in seinen Fotografien nach. Er widmet sich den Schichten der Erinnerung, die sich durch Eingriff in die Substanz in den ersten Bauvorbereitungen wie in einem Palimpsest langsam freilegen. Er richtet seinen Blick auf die Eleganz des Gebäudes, die Würde des Hauses, die durch die Baumaßnahmen nun freilich gestört und ihrer Integrität beraubt wurde – etwa wenn der Boden zwecks Voruntersuchungen aufgerissen wurde, um die Strukturen und Funktionen im Inneren des Hauses zu erkunden. Fast dystopisch wirken manche Bilder, zum Beispiel seine Aufnahme mit dem Blick aus dem Fenster eines Ausstellungsraums in den mit Pflanzen überwucherten Innenhof, der in irritierendem Kontrast zur durchdachten Gestaltung, ja Schönheit der Innenräume steht, und in dieser Konstellation den Bruch in den Stimmungslagen evoziert. Die verlassenen Stühle, aufgestellt wie bei einer Aufführung ohne Akteure, zeugen von der Einsamkeit des Baus. Dort, wo früher Bilder von Schönheit und Geschichte zeugten und Menschen inspirierten, bleiben leere Flächen, auf denen die Ausstellungstechnik verloren und funktionslos nur noch herunterhängt. Die Nüchternheit des Blicks in die Ausstellungsräume entlarvt so auch ein Stück weit die Überwältigungsstrategie von Museen, die sich, um Begeisterung bei den Menschen für die Kunst noch zu stärken, einer Reihe von Inszenierungstechniken bedienen. Hier ist jedoch nur noch der hochwertige architekturale Rahmen der Inszenierung geblieben, des eigentlichen Gegenstands und des Adressaten entleert.

Die Absenz der Kunst und der Menschen ist umso frappierender, wenn man sich die bekannten Fotoserien anschaut von Candida Höfer aus dem Jahr 2009, die zwar ein menschenloses, aber voll funktionstüchtiges Museum zeigt, oder von Barbara Klemm von 2013–2014, die den Blick in ein gut besuchtes Museum im vollen Betrieb eröffnet. Fast melancholisch möchte man werden, aber das ist nicht der Ansatz von Goldbach: Es ist nicht das Sentimentale, das ihn interessiert, sondern er seziert mit kühlem Blick das, was jetzt ist. Und zu diesem Auseinandernehmen des Sichtbaren gehört, dass er die Aufnahmen keineswegs nur für sich in ihrer Integrität stehen lässt, sondern er entnimmt ihnen in einem künstlerischen Eingriff die Mitte, lässt eine Lücke zwischen zwei gleich großen Partien entstehen, die gleichsam auseinanderdriften, auseinandertreiben, wie es auch der Titel der Werkserie Drift betont. Zugleich lassen diese Freiflächen zwischen den Fotos auch Raum für die eigene Imagination.

Der Bruch wird spürbarer, wenn der Abstand sichtbar ist. «Mind the Gap!», klingt es in unseren Ohren nach, Achtung an der Bahnsteigkante! Aus dem Untergrund der Baustelle treten die Fotos von Niklas Goldbach zusammen mit dem essayistischen Beitrag von Arnold Stadler in den Ausstellungsraum des ZKM und führen künstlerisch Publikum und Kunst mit dem Museumsbau wieder zusammen, ohne diesen Abstand zu negieren.

Frédéric Bußmann, Direktor der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Aus dem Vorwort des Katalogs anlässlich der Ausstellung Niklas Goldbach. Drift, Teil 1 der Ausstellungs-Reihe Mind the Gap der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe im ZKM, 05.07.–15.10.2025

Niklas Goldbach war prädestiniert dafür, die Architektur der Kunsthalle Karlsruhe nach dem Auszug der Sammlung im Jahr 2023 zum Gegenstand eines Kunstprojektes zu machen. Leere Gebäude, Zwischen-und Übergangsräume sind zentrale Bildtopoi seines Schaffens (…). Dieser Art der Auseinandersetzung mit Architekturen und dem, was sich an ökonomischen und soziopolitischen Prozessen oder Verwerfungen an Gebäuden und durch sie manifestiert, lässt sich Goldbachs künstlerische Haltung entnehmen. Seine Fotoprojekte und Video-Installationen verdanken sich historischen Recherchen, epistemischen Aktivitäten, wahrnehmungstheoretischen Problemstellungen. Sie vereinen Aspekte von Feld- und ästhetischer Sozialforschung und münden in eine unsentimentale, ästhetisch konzise und oft faktisch überraschende ars memoria – zum Beispiel auch schon 2017, als er die Entstehungsgeschichte und drohende Zerstörung von Thomas Manns Exil-Villa mittels 1550 San Remo Drive in Los Angeles aufarbeitete.

Dass Goldbachs Werdegang mit dem Studium der Soziologie an der Universität Bielefeld begann, deutet seine Disposition für ein künstlerisches Interesse an sozialen Fragen an. Die Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichen, historischen Vorgängen und urbanen Strukturen, zwischen Stadt- oder Naturlandschaften und Menschen, die in ihnen leben, sich bewegen, sie definieren oder von ihnen definiert werden, macht er zum Thema. Diese Projekte sind meist seriell und systemisch angelegt. Als er im November 2023 das menschenleere Treppenhaus, die kalten Büros, die verlassenen Ausstellungsräume und die Phalanxen der Transportkisten in der Kunsthalle mit der Kamera erkundete, betrat er einen mehrdeutigen Raum. Letzte, lose baumelnde Drahtseile vor grünen Stuccolustro-Wänden, aufgebrochenes Parkett, in kleinen Fenstern freigelegtes Mauerwerk, halb entkleidete Luftbefeuchter, Miniaturgebirge aus grauem Aushub, die Vorhänge im Treppenhaus auf Halbmast. Auf seinen Fotografien fanden sich nur noch Spuren der Kunstwerke, ihrer Präsentation und Vermittlung, Umrisse oder Hängevorrichtungen auf der Wand, ein Wandtext ohne Adressaten. Durch den radikalen Funktionsverlust war dieses Haus in den Zustand der Liminalität eingetreten, eine Schwellensituation, nicht mehr und längst noch nicht wieder Museum. Damals vor allem ein wartender Bau – eine «Unbestimmtheitsstelle». (…)

Niklas Goldbachs Foto-Serie Drift greift diesen Aspekt der Kunsthalle in einer kongenialen Struktur auf. Und nicht zuletzt durch diese wurde der Reihentitel Mind the Gap auch mit inspiriert. Die querformatigen Fotografien zerschnitt Goldbach während der Bildbearbeitung und entnahm jeder Aufnahme ihre Mitte. Die so entstandenen zwei Teile des einen Bildes driften auseinander und werden einzeln gerahmt. Es ergibt sich ein Diptychon um eine Leerstelle. Der Blick driftet und mit ihm die Erinnerung an diesen Raum. Die zwei Teile eines Diptychons kommunizieren klassischerweise miteinander. Hier kommunizieren die Fotografie-Fragmente über ihr verlorenes Zentrum, das missing link (hinweg). Goldbachs geteilte und um ihre Einheit gebrachten Bilder präsentieren einen Schnitt durchs Kontinuum des Raumes und des Bildes, eine Zäsur auch in der Zeit und lassen so zweierlei entstehen: Erstens eine häufig frappierend geschärfte, verwandelte Sicht auf den Rest-Raum in den jeweils beiden Bildteilen, der ebenso detailliert wie dekonstruiert ins Bewusstsein tritt – übrigens in einer stillen, zwecklosen Schönheit, wie für sich zur Ruhe gekommen. Ein Raum, der sich selbst gehört. Zweitens eine erhebliche Wahrnehmungsirritation und -aktivierung. In der Selbstbeobachtung wird klar, dass diese Konstellation Betrachter:innen neurophysiologisch animiert, in einer andauernd oszillierenden Bewegung das Unverbundene zusammenzudenken. Das Fehlen wird regelrecht körperlich spürbar. Der Blick weist seine reflexhaft teleosemantische Dynamik auf: Auge und Gehirn arbeiten zielgerichtet darauf hin, raumlogische Konsistenz zu erzeugen, Bedeutung als Ordnung zu generieren, denn sie gewährleistet Orientierung und Sicherheit und scheint physisch und psychisch erstrebenswert. Der Drang, die Kluft zu überbrücken, rückt die Betrachter*innen selbst als Bindeglied ins Herz des Werks. Wer den Raum kennt, kann die Lücke aus dem Gedächtnis schließen, durch Erinnerung kompensieren – es entsteht ein virtuelles Doppelbild. Goldbach forciert die Präsenz der Absenz. So wird die Anlage zu einem Synonym sowohl für Abwesenheit als auch für die imaginative Energie, die durch sie freigesetzt wird.

Rudolf Arnheim zitiert eine Anekdote, die den Moment schildert, in dem Alberto Giacometti eine für sein Werk und die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts so bedeutende Ingredienz entdeckte. Giacometti saß malend mit seinem Biographen James Lord im Atelier. Lord berichtet: «Er fing wieder an zu malen, drehte sich aber ein paar Minuten später nach dorthin um, wo die Büste gestanden hatte, als ob er sie noch einmal betrachten wollte, und rief: ‹Oh, sie ist weg! Ich dachte, sie sei noch hier, aber sie ist weg!› Ich erinnerte ihn daran, daß Diego sie hinausgetragen hatte, aber er sagte: ‹Ja, aber ich dachte, sie sei da. Ich wandte mich um und plötzlich sah ich die Leere. Ich sah die Leere. Das passierte mir zum ersten Mal in meinem Leben›», berichtet Lord, und Arnheim fasst zusammen: «Die Leere sehen heißt, etwas in eine Wahrnehmung aufnehmen, das in sie hineingehört, aber abwesend ist; es heißt, die Abwesenheit des Fehlenden als eine Eigenschaft des Gegenwärtigen sehen.»

In Drift wird die Leere als Lücke installativ prominent gemacht. Goldbach knüpft dabei sowohl an die Leere als Topos der Moderne (etwa Yves Kleins Le Vide, 1958) als auch an einen veränderten Bildbegriff an, einer in situ gedachten analytischen Malerei, die das Verhältnis von Bild als Objekt zu Rahmen, Wand und Raum reflektiert (man denke an Robert Ryman). Drift ersetzt die Wände der Kunsthalle durch die Wand des jeweiligen aktuellen Ausstellungsorts ihrer Abbilder, die diese aktuelle, andere Wand gleichsam einklammern. Die Serie der Kunsthallen-Bilder gehört zu einer Werkreihe, die Goldbach kurz vor seinem Besuch in Karlsruhe begann. Inspiriert wurde diese Methode des Eingriffs ins Bild durch eine Beobachtung. Vor dem Berliner Techno-Club Tresor entdeckte er eine modifizierte Reproduktion von Baldassare Peruzzis Apoll und die Musen, eines um 1514–1523 entstandenen Gemäldes, das im Palazzo Pitti in Florenz hängt und hier als Motiv eines Werbebanners diente. Besucher*innen hatten die Bildfläche ausgewählt, um nach durchtanzter Nacht beim Verlassen des Clubs jene Aufkleber loszuwerden, die dem Abkleben der Handy-Kameras dienen. Das digitale Auge der potenziellen Öffentlichkeit oder des eigenen Erinnerns wird verschlossen. Die im Reigen mit dem Lichtgott tanzenden Musen wurden durch die aufgeklebten Farbpunkte mit Unbestimmtheitsstellen übersät – wobei manche Besucher*innen offensichtlich ihre Buttons sehr gezielt auf Augen, Münder oder Ohren der Figuren applizierten. Goldbach fotografierte, separierte und potenzierte damit die Gesten der Auslassung, des Tilgens, die Unbestimmtheitsstellen.

Kurz darauf entstand eine weitere Werkserie dieses Typs aus drei Porträt-Fotografien seiner Mutter in jungen Jahren. Niklas Goldbach hatte die Bilder nach dem Tod seiner Mutter, die an Demenz erkrankt war und 2024 starb, von einer Cousine erhalten – ihm unbekannte Bilder. Sie zeigen die Mutter vermutlich im Jahr der Geburt des Künstlers. Goldbach schuf mit seiner Methode hier ein doppeltes, sehr persönliches und gravierendes Bild des Verlustes, des Abdriftens, des Einschnitts, der Absenz von Erinnerung. Denn die fehlte nicht nur der Mutter am Ende ihres Lebens schmerzlicher Weise gänzlich, sondern auch dem Sohn in Bezug auf jenen Lebensabschnitt der Mutter, der in jenen Fotos aufgehoben war (…).

Auszüge aus: Kirsten Claudia Voigt: Leerstelle, ars memoria und liminaler Raum. Niklas Goldbachs Drift und Arnold Stadlers Die Welt war der Ort, wo wir uns in der Zeit verloren, Katalogtext anlässlich der Ausstellung Niklas Goldbach. Drift, Teil 1 der Ausstellungs-Reihe Mind the Gap der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe im ZKM, 05.07.–15.10.2025

EXHIBITION VIEWS

Tap for gallery view

Exhibition views: Niklas Goldbach: DRIFT, Mind The Gap I, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe @ ZKM, 05.07.–15.10.2025.

Curated by Kirsten Claudia Voigt

|